“Tuve que discutir con la duda hasta que ella misma empezara a dudar.”

— Brooke Raboutou, luego de encadenar Excalibur

Cuando Brooke Rabotou encadenó Excalibur (9b+) en Drena, Italia, no solo se convirtió en la primer mujer estadounidense en alcanzar ese nivel de dificultad. También encarnó, sin proponérselo, una grieta en la narrativa dominante del deporte de alto rendimiento: la que asume que los varones, por sus condiciones fisiológicas, ocuparán siempre la cima de la capacidad física. En casi todas las disciplinas deportivas, las mejores marcas masculinas superan ampliamente a las femeninas. Sin embargo, la escalada es uno de los pocos casos donde la brecha se achica de manera notable. Y al hacerlo, deja al descubierto algo más profundo que números o récords: un vínculo entre el movimiento, la evolución y la esencia misma de lo humano.

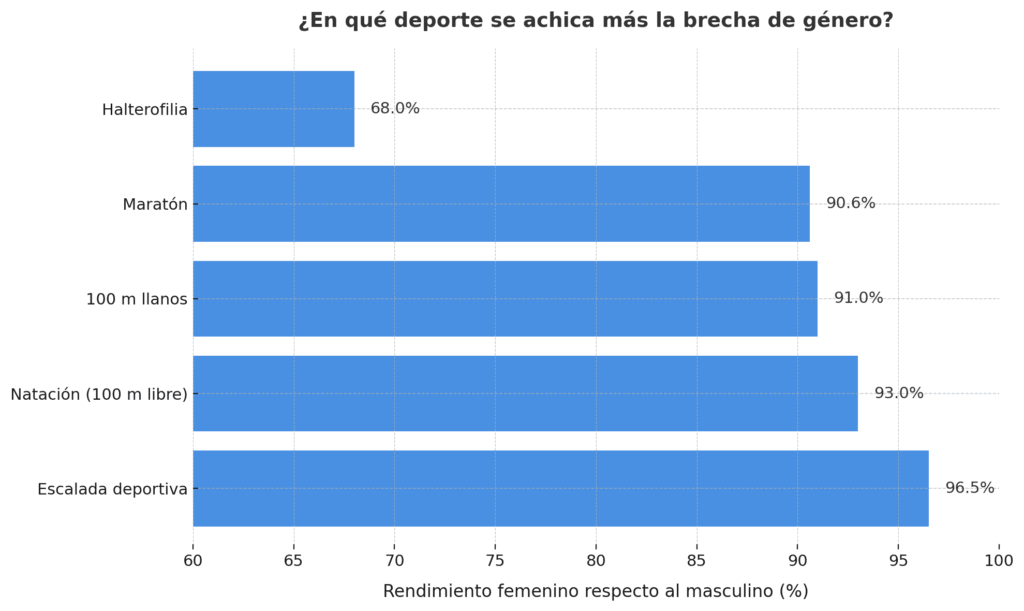

Desde una perspectiva cuantitativa, el rendimiento de Brooke Raboutou ya no puede considerarse una excepción, sino un punto de inflexión. Con este logro, Raboutou no solo alcanzó el umbral más alto de la escalada deportiva mundial, sino que lo hizo apenas dos años después de su primera ascensión masculina, acortando drásticamente los tiempos históricos de brecha entre géneros en la conquista de los máximos grados. Hasta mediados de 2021, se estima que poco más de 100 personas en el mundo han encadenado rutas de 9a+ (5.15a) o superior, y solo cuatro de ellas son mujeres. La cifra aún parece pequeña, pero adquiere otro significado si se la compara con disciplinas como el atletismo, donde la mujer más rápida de la historia -Florence Griffith-Joyner con 10.49s- no figura siquiera entre los 2000 mejores registros masculinos del siglo XXI en los 100 metros llanos (Carroll, 2021). En ese contraste, la escalada se destaca como una anomalía estadística: no elimina las diferencias entre los sexos, pero las reduce con una contundencia que merece ser explicada.

¿A qué se debe esto? ¿Por qué, en un deporte que exige fuerza, potencia, resistencia, técnica y estrategia, las mujeres pueden acercarse tanto al nivel de los hombres? Las respuestas posibles son muchas y se entrelazan: diferencias fisiológicas específicas, sesgos culturales, condiciones de participación, estilo de movimiento… pero quizás la más fascinante sea la que apunta hacia atrás en el tiempo, hacia nuestros ancestros, hacia los árboles que alguna vez trepamos para sobrevivir.

La brecha de rendimiento (performance gap) entre hombres y mujeres es una herramienta útil para pensar el deporte, pero también puede ser un indicador de nuestra historia evolutiva. Así lo propone Collin Carroll (2019, 2021), quien sostiene que los deportes donde las diferencias entre sexos son menores podrían reflejar movimientos esenciales para la evolución de la especie. La idea es simple pero potente: si una tarea fue vital para la supervivencia durante millones de años, entonces hombres y mujeres habrían sido igualmente presionados a realizarla con eficacia. Y eso, con el tiempo, habría generado adaptaciones musculoesqueléticas compartidas, ciegas al sexo (sex-blind musculoskeletal adaptations, o SBMA), que hoy permiten achicar la brecha de rendimiento.

Carroll muestra que la brecha se reduce en carreras de velocidad corta respecto a las largas, y que se agranda en los saltos. Esta tendencia sugiere que el sprint, por ejemplo, para escapar de depredadores, pudo haber sido más vital para nuestros ancestros que los saltos de precisión, lo que derivó en una anatomía más preparada para correr que para saltar (Carroll, 2019). En ese marco, la escalada ofrece un caso aún más especial. No solo exhibe una brecha pequeña, sino que lo hace en un tipo de movimiento complejo, tridimensional, que combina fuerza, coordinación, percepción espacial, anticipación y toma de decisiones en tiempo real. Y eso invita a pensar que el acto de trepar, ya no como deporte, sino como conducta ancestral, pudo haber sido un motor profundo en la evolución del cuerpo humano.

Antes de que Homo sapiens caminara en la sabana, ya trepaba árboles. La locomoción arbórea está documentada como una práctica común entre los primeros homínidos, y su importancia se refleja en múltiples rasgos anatómicos que aún hoy conservamos: dedos prensiles, hombros móviles, espalda fuerte, un centro de gravedad adaptable y una musculatura que combina fuerza y economía (Fleagle, 2013; Crompton et al., 2008). Incluso después de que nuestros ancestros se volvieran mayormente terrestres, muchas poblaciones mantuvieron la capacidad de trepar como parte de su vida cotidiana. Estudios etnográficos recientes muestran que ciertos grupos de cazadores-recolectores modernos siguen trepando árboles con notable eficiencia, utilizando técnicas que reflejan una profunda familiaridad biomecánica con el entorno arbóreo (Kraft et al., 2014).

Desde esa perspectiva, la escalada moderna no es una invención deportiva, sino una reactivación sofisticada de un patrón ancestral. No estamos haciendo algo nuevo cuando escalamos; estamos, más bien, actualizando una herencia antigua, bajo nuevas reglas. Y si esa herencia fue compartida entre hombres y mujeres —porque ambos necesitaban trepar para sobrevivir, recolectar, protegerse—, entonces es esperable que la brecha de rendimiento en escalada sea menor que en otros gestos más recientes o más sesgados por la selección sexual, como lanzar o golpear.

Los datos de participación también apoyan esta hipótesis. Aunque persisten disparidades de género en muchas disciplinas deportivas, la escalada muestra un nivel de participación femenina relativamente alto. Se estima que entre el 35% y el 45% de quienes escalan regularmente son mujeres, y en ciertas modalidades indoor la proporción es aún mayor (Dwyer, 2019). Esto sugiere que la barrera de entrada es más baja, no por una cuestión de menor exigencia física, sino por la posibilidad de desplegar estilos diversos y eficaces: técnica, lectura de la ruta, control emocional, uso eficiente del cuerpo. No se trata solo de quién puede colgar más kilos de una regleta, sino de quién puede moverse mejor en un entorno vertical complejo.

Las diferencias fisiológicas entre sexos, por supuesto, existen. En promedio, los hombres tienen mayor masa muscular total, más fuerza absoluta, menor porcentaje de grasa corporal y mayor longitud de palanca en los miembros superiores (Janssen et al., 2000; Nieves et al., 2005). Pero en escalada esas ventajas se diluyen parcialmente. Las mujeres tienden a tener mejor relación fuerza-peso, mayor flexibilidad y mejor resistencia en esfuerzos isométricos, como los que demanda sostenerse en presas pequeñas o posiciones comprometidas durante largos segundos (Hunter, 2014; Fulco et al., 1999). También se ha observado que presentan menores tasas de fatiga en esfuerzos submáximos repetidos, algo crucial en escalada de resistencia o boulder prolongado (Españá-Romero et al., 2009).

Además, la escalada exige mucho más que potencia muscular: percepción del espacio, planificación, adaptación postural, regulación emocional frente al miedo o el fallo. Estas variables cognitivas y sensoriales muestran menos dimorfismo sexual y pueden desarrollarse con la práctica, lo que contribuye a que mujeres y hombres puedan alcanzar niveles de excelencia similares, aunque por vías distintas.

En este contexto, la noción de SBMA adquiere un sentido profundo. Se trata de adaptaciones biológicas que no distinguen sexo porque fueron igualmente útiles para ambos. La mano humana, por ejemplo, con su capacidad de agarre en pinza y su sensibilidad táctil, es un instrumento de precisión desarrollado tanto para fabricar herramientas como para sujetarse a ramas o presas. La musculatura dorsal, los glúteos, la estructura del hombro… todo parece haber evolucionado para sostener cuerpos en situaciones de tracción, suspensión y desplazamiento vertical (Bartlett et al., 2013). Estas adaptaciones siguen ahí, disponibles, activas, y explican por qué, incluso en contextos deportivos modernos, los cuerpos humanos pueden responder con eficacia a los desafíos de la escalada, sin importar el género.

Si aceptamos que la brecha de rendimiento puede ser una ventana hacia nuestra historia evolutiva, entonces la escalada emerge no solo como un deporte desafiante y estético, sino como una expresión profunda de lo que somos. No todas las actividades físicas se inscriben en ese linaje. Saltar con garrocha, lanzar un martillo o pedalear a contrarreloj son habilidades desarrolladas culturalmente, con escasa raíz biológica común. Pero trepar, correr por la vida, desplazarse con eficiencia para sobrevivir… eso está inscrito en nuestros genes.

Y quizás por eso la escalada despierta una atracción tan intensa y transversal. Nos conecta con un recuerdo filogenético, con una necesidad de movimiento que no fue inventada por el entrenamiento, sino impuesta por la selva, por la sabana, por el hambre, por el miedo, por la posibilidad de vivir un día más. Cada agarre es una decisión. Cada paso, una adaptación. Cada ruta, una metáfora de lo que hicimos para llegar hasta aquí.

Por eso no sorprende que en la escalada las mujeres puedan alcanzar niveles similares a los hombres. Porque en esa historia profunda no hubo privilegios, sino urgencias comunes. Porque el árbol no distingue sexos. Porque trepar fue, durante millones de años, una cuestión de vida o muerte para todos.

De cara al futuro, la escalada podría convertirse en un ejemplo de cómo el deporte puede reflejar no solo las capacidades físicas, sino también los legados evolutivos compartidos. Un espacio donde hombres y mujeres, lejos de competir desde la diferencia, expresan una herencia común en movimiento. Y tal vez por eso, en un mundo que segrega, exagera y etiqueta, la escalada tiene un valor especial. No solo por lo que exige, sino por lo que revela. Porque al enfrentarnos a la roca, al vacío, a la incertidumbre del próximo movimiento, no importa tanto si somos más fuertes, más rápidos o más altos. Importa si podemos adaptarnos. Y en eso, como especie, somos iguales.

Referencias

Bartlett, J. L., Sumner, B., Ellis, R. G., & Kram, R. (2013). Activity and functions of the human gluteal muscles in walking, running, sprinting, and climbing. American Journal of Physical Anthropology, 153(1), 124–131.

Carroll, C. (2019). The performance gap in sport can help determine which movements were most essential to human evolution. Frontiers in Physiology, 10, 1412. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01412

Carroll, C. (2021). Female excellence in rock climbing likely has an evolutionary origin. Current Research in Physiology, 4, 39–46. https://doi.org/10.1016/j.crphys.2021.01.004

Crompton, R. H., Vereecke, E. E., & Thorpe, S. K. S. (2008). Locomotion and posture from the common hominoid ancestor to fully modern hominins. Journal of Anatomy, 212(4), 501–543.

Dwyer, K. (2019, November 14). Social climbing has a whole new meaning. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/11/14/style/bouldering.html

Españá-Romero, V., et al. (2009). Climbing time to exhaustion is a determinant of climbing performance in high-level sport climbers. European Journal of Applied Physiology, 107(5), 517–525.

Fleagle, J. G. (2013). Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press.

Fulco, C. S., et al. (1999). Slower fatigue and faster recovery of the adductor pollicis muscle in women matched for strength with men. Acta Physiologica Scandinavica, 167(3), 233–239.

Hunter, S. K. (2014). Sex differences in human fatigability: mechanisms and insight to physiological responses. Acta Physiologica, 210(4), 768–789.

Janssen, I., Heymsfield, S. B., Wang, Z., & Ross, R. (2000). Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18–88 yr. Journal of Applied Physiology, 89(1), 81–88.

Kraft, T. S., Venkataraman, V. V., & Dominy, N. J. (2014). A natural history of human tree climbing. Journal of Human Evolution, 71, 105–118.

Nieves, J. W., et al. (2005). Males have larger skeletal size and bone mass than females, despite comparable body size. Journal of Bone and Mineral Research, 20(3), 529–535.

Deja un comentario