En cada intento por encadenar una vía, el cuerpo busca una forma de estabilidad. No una rigidez que inmoviliza, sino una coherencia dentro del cambio. Cuando los pies resbalan, los dedos se abren y la respiración se acelera, algo en el cuerpo reorganiza todo el sistema para recuperar el equilibrio. Esa búsqueda silenciosa es lo que en la teoría de sistemas dinámicos se conoce como atractor, un patrón estable hacia el cual tiende el movimiento cuando las condiciones se vuelven inciertas.

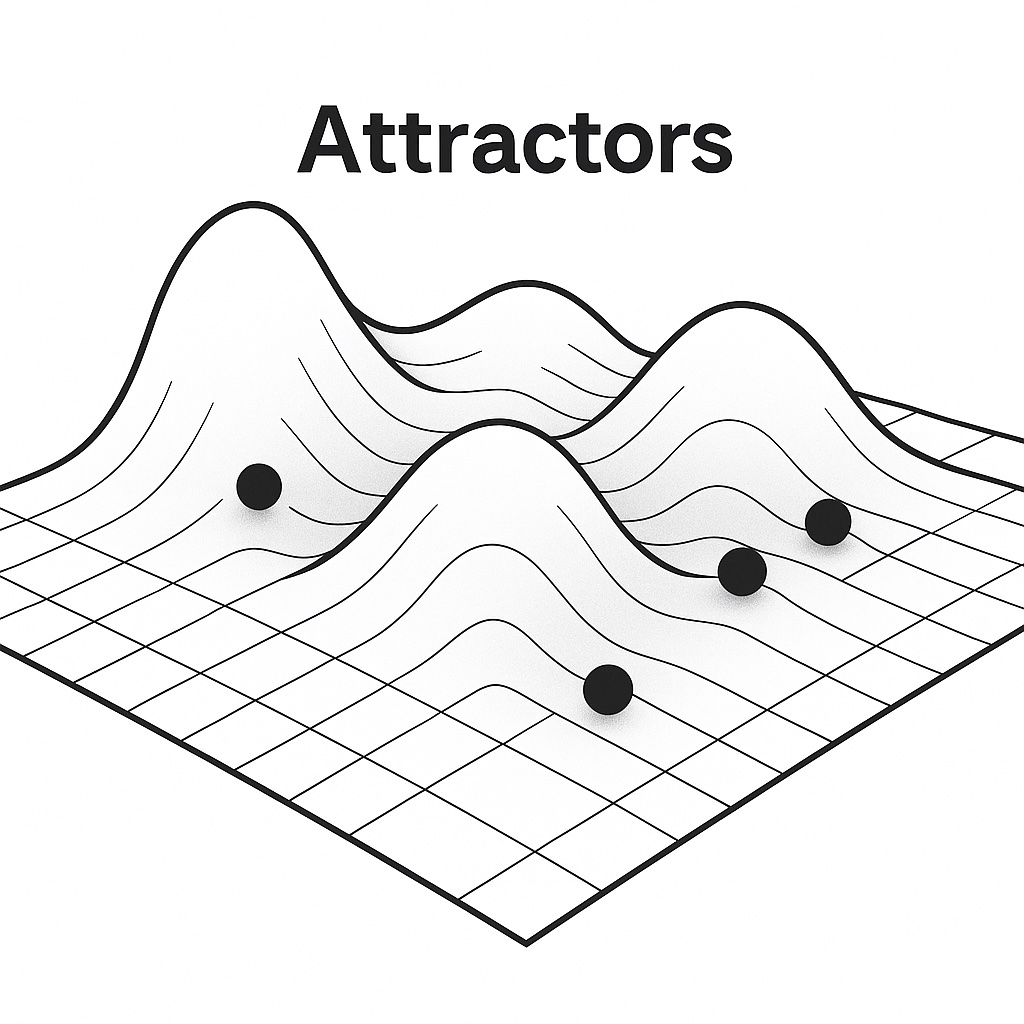

Imaginemos una superficie llena de montañas y valles. Si soltamos una bolita en cualquier punto, rodará hasta caer en uno de los valles. Allí se estabilizará. Ese valle representa un atractor: un estado de equilibrio dentro de la complejidad. El cuerpo humano, y particularmente el del escalador, se comporta de manera similar. Enfrentado a la gravedad, la textura de la roca o la inclinación del muro, busca continuamente valles de estabilidad desde los cuales moverse con seguridad. Pero ese paisaje no es fijo. Cambia con la fatiga, la emoción, la altura o la textura del agarre. Entrenar, desde esta perspectiva, es aprender a modelar ese paisaje, a hacer que los valles útiles sean más profundos y los menos funcionales desaparezcan.

Michael Turvey (1990) fue uno de los primeros en proponer que el movimiento humano no se controla desde un “programa motor” central, sino que emerge de la interacción entre el cuerpo, el entorno y la tarea. No hay un comando descendente, sino un proceso de autoorganización: el cuerpo encuentra sus propias soluciones coordinativas dentro de las restricciones que lo rodean. Un escalador no calcula conscientemente el ángulo exacto del codo o la tracción del hombro, su cuerpo siente la situación y se reorganiza para sostenerla. Frans Bosch (2015) retoma esta idea y la lleva al terreno del entrenamiento, para él el cuerpo es un sistema complejo que busca estabilidad en medio de la variabilidad. La tarea del entrenador no es imponer un gesto perfecto, sino crear condiciones donde el sistema aprenda a estabilizarse por sí mismo ante perturbaciones.

Cada vez que un escalador enfrenta una regleta, su cuerpo busca un patrón estable de coordinación como la posición del tronco, la tensión del antebrazo, la orientación del pie. Ese conjunto forma un atractor gestual. Si la presa cambia o el ángulo del muro se modifica, el cuerpo puede volver a ese mismo patrón o reorganizarse en otro. En las placas, por ejemplo, el atractor típico es la extensión del cuerpo y el peso sobre los pies; en los desplomes, la tendencia es agruparse, acercando el centro de masa al muro. Hay atractores posturales, hápticos, rítmicos, incluso emocionales. Todos conviven en un paisaje dinámico donde cada gesto es una búsqueda de equilibrio.

Carlota Torrents (2018) describe los atractores como “islas de orden en un mar de variabilidad”. La variabilidad, lejos de ser un defecto, es la condición de posibilidad del aprendizaje. Cada error, cada ajuste, cada caída es una forma de información que ayuda al sistema a reorganizarse. Con el tiempo, los atractores funcionales se profundizan, lo que permite que el cuerpo los recupere con facilidad incluso bajo fatiga o estrés. Pero esa estabilidad tiene un precio, ya que los valles demasiado profundos pueden volverse trampas. Un escalador que repite siempre la misma estrategia frente a distintas situaciones termina atrapado en su propio patrón, incapaz de adaptarse. Por eso, entrenar también implica ensanchar el paisaje, abrir nuevos caminos posibles.

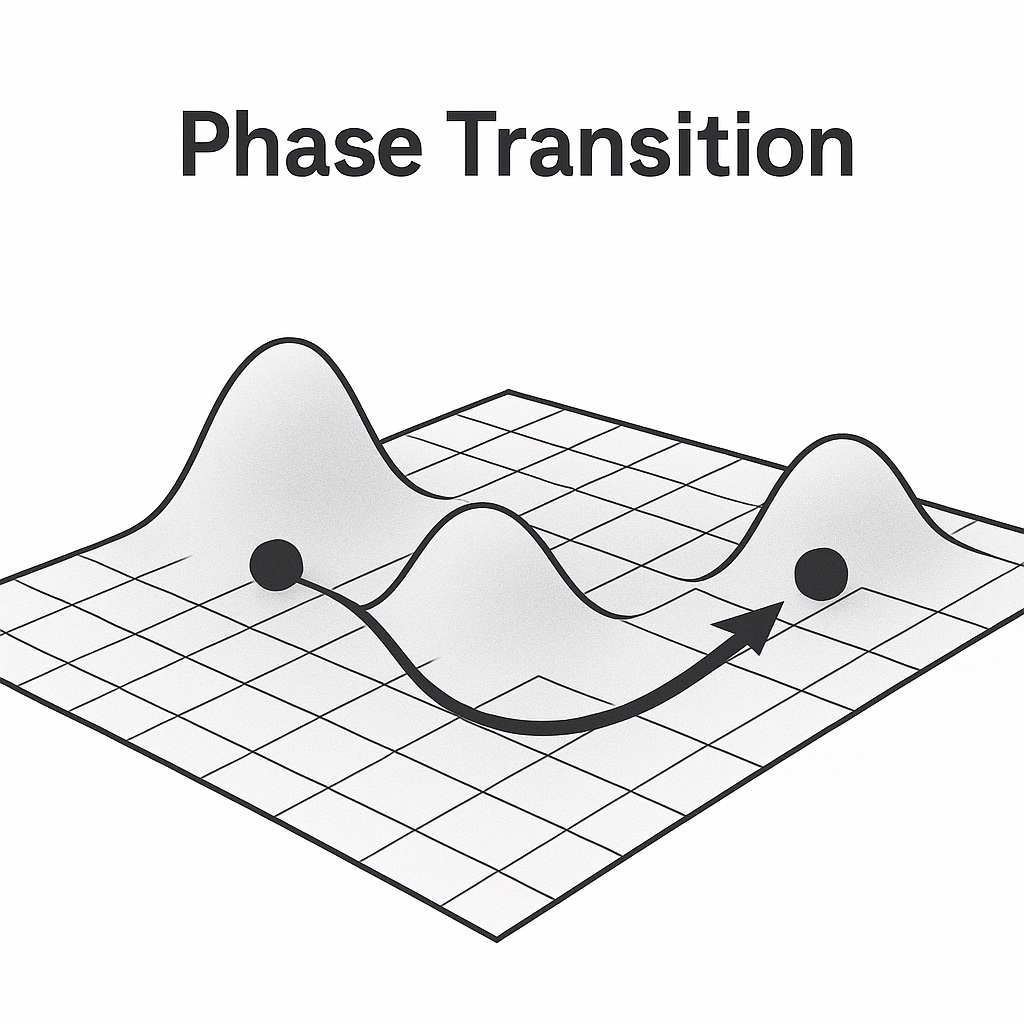

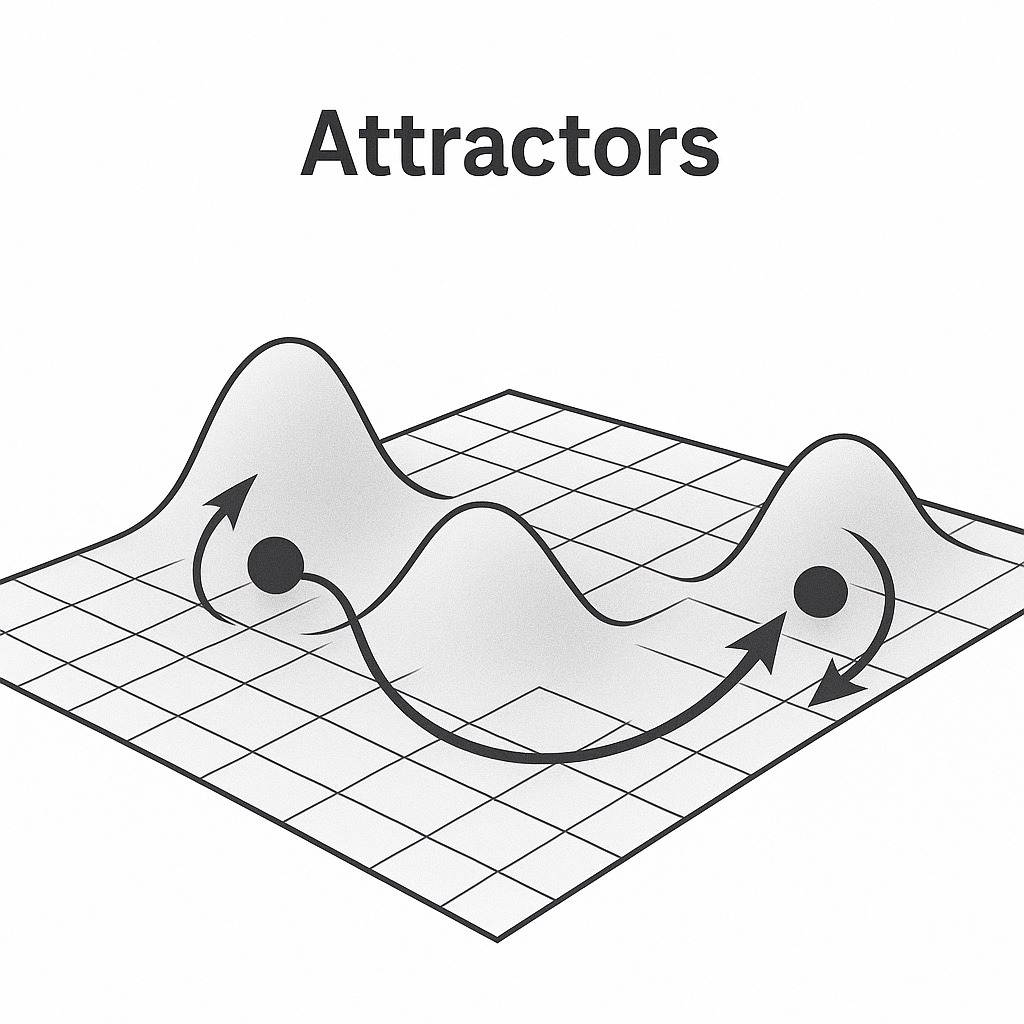

En este punto, la metáfora de la bolita se vuelve más rica. Si el valle es demasiado plano, la bolita se escapa con cualquier perturbación. Si es demasiado profundo, queda inmóvil. El aprendizaje busca valles intermedios, lo bastante estables como para sostener el gesto, pero lo bastante flexibles como para permitir el cambio. Kelso (1995) mostró que cuando una tarea coordinativa se vuelve demasiado exigente, el sistema puede perder estabilidad y saltar a otro patrón de movimiento. Es lo que ocurre en escalada cuando pasamos de una sección de placa a un desplome: el cuerpo reorganiza instantáneamente su estrategia, modificando apoyos, ritmos y tensiones. Estas transiciones de fase son esenciales para la adaptabilidad. El escalador experto detecta el momento en que el patrón deja de funcionar y reorganiza su cuerpo sin pensarlo. El principiante, en cambio, suele resistirse, intentando mantener una forma que ya no sirve.

En términos prácticos, el entrenador o la entrenadora se convierten en diseñadores de paisajes. Su función no es enseñar un movimiento exacto, sino manipular las restricciones que guían la autoorganización del sistema. Karl Newell (1986) propuso tres tipos de restricciones: las del organismo (fuerza, flexibilidad, miedo, fatiga), las del entorno (temperatura, inclinación, textura) y las de la tarea (objetivos, reglas, ritmo, tipo de agarre). Cambiar cualquiera de ellas altera el paisaje y con ello los atractores posibles. Una simple modificación del ángulo del muro, una iluminación diferente o un tiempo límite pueden provocar la emergencia de nuevas coordinaciones. Torrents y Prat (2019) sostienen que el deportista debe ser un explorador activo de esas condiciones: el conocimiento no se transmite, se descubre. En cada práctica, el cuerpo busca nuevas formas de estabilidad.

Esta concepción del movimiento también resignifica el papel del error. En el enfoque clásico, el error se corrige; aquí, se aprovecha. Para Bosch (2015) los organismos no eliminan la variabilidad, la convierten en información. Cuanto más aprende un sistema, más capaz se vuelve de usar el error como señal. De ahí nace el concepto de antifragilidad motriz (Bosch & Bartlett, 2019), esa capacidad de fortalecerse frente al desorden. En la práctica, esto implica diseñar ejercicios con perturbaciones controladas. Por ejemplo, escalar con una sola pierna activa, hacerlo a contratiempo o repetir una secuencia con la vista parcialmente limitada. Estas pequeñas variaciones obligan al cuerpo a reorganizarse y refuerzan los atractores sin volverlos rígidos. El resultado no es una técnica más limpia, sino una coordinación más viva, capaz de sostenerse incluso cuando todo cambia.

James Gibson (1979) había señalado que percibir y actuar son partes del mismo proceso. La percepción no es una foto del mundo, sino una interacción continua con él. El escalador no “ve” una presa, percibe lo que esa presa le permite hacer. Esa oportunidad de acción es lo que Gibson llamó affordance. Turvey llevó esa idea más lejos al afirmar que el movimiento se guía por la detección de invariantes ecológicas, no por representaciones mentales. En otras palabras, el cuerpo no necesita “pensar” cómo moverse sino que capta información directamente del entorno. Los atractores, desde esta visión, no son solo patrones mecánicos, sino formas de relación estable entre cuerpo y ambiente. Cuando el escalador experimentado toca una regleta, no busca recordar cómo se agarra: lo siente como una posibilidad inmediata.

Renshaw y Chow (2019) retomaron esta idea en el concepto de representative learning design, donde las tareas de práctica deben mantener las mismas lógicas perceptivas que las situaciones reales. Si el entorno de entrenamiento conserva las affordances del entorno real, el cuerpo ajusta sus atractores sin perder la conexión ecológica. Por eso, la práctica más efectiva no siempre es la más controlada, sino la más representativa. La escalada en muros con texturas, agarres y distancias variables enseña mucho más sobre estabilidad que repetir veinte veces el mismo movimiento perfecto.

Desde una mirada más fenomenológica, Merleau-Ponty (1945) nos ayuda a comprender por qué este enfoque tiene tanto sentido. El movimiento no es una traducción mecánica de una intención mental, sino una manera de habitar el mundo. El cuerpo no ejecuta una orden, sino que se abre al espacio, se adapta a sus resistencias, se deja transformar por él. En la escalada, cada gesto es una negociación entre el cuerpo y la pared, un diálogo de tensiones, apoyos y fricciones. Los atractores serían, desde esta óptica, formas estables de ese diálogo. Cada vez que el equilibrio se pierde y se recupera, el cuerpo reafirma su capacidad de ser en el mundo.

La idea de paisaje de atractores permite visualizar este proceso de aprendizaje como algo orgánico. Los valles se crean y se destruyen constantemente. La práctica, la fatiga, el miedo, el contexto emocional o incluso la música del lugar pueden alterar la topografía del sistema. Davids, Button y Bennett (2008) señalan que el aprendizaje es, en esencia, un proceso de reorganización continua, donde el sistema explora, se desestabiliza, encuentra un nuevo orden. En escalada, cada intento de vía, cada caída y cada corrección son pequeñas modificaciones de ese terreno invisible. Con el tiempo, los valles útiles se consolidan, los otros se erosionan. El cuerpo aprende a moverse dentro de su propio mapa dinámico.

Pensar el entrenamiento desde los atractores implica cambiar de paradigma. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a convivir con ella. La escalada, en su naturaleza imprevisible, es el escenario perfecto para eso. Cada pared es un sistema distinto; cada textura, una nueva condición de equilibrio. El buen escalador no es el que controla todo, sino el que mantiene coherencia dentro del cambio. En términos de Bosch y Bartlett (2019), un sistema antifrágil no solo resiste el caos, se fortalece gracias a él.

Podríamos decir que el verdadero dominio técnico no consiste en imponer orden al cuerpo, sino en permitir que el cuerpo encuentre orden dentro del desorden. Cada vez que un escalador se mueve entre dos presas, está creando una pequeña estabilidad momentánea, un valle que lo sostiene por un instante antes del siguiente caos. Si pudiera ver su propio paisaje de atractores, vería una topografía cambiante: zonas profundas donde los gestos fluyen con naturalidad, y otras donde el equilibrio se pierde con facilidad. El entrenamiento, entonces, es una forma de escultura invisible, consiste en tallar valles estables, suavizar montañas abruptas, y mantener siempre abierto el terreno para seguir aprendiendo.

En última instancia, los atractores nos enseñan que la estabilidad no es lo opuesto al cambio, sino su forma más inteligente. Cada cuerpo busca su equilibrio en el movimiento, su quietud en la acción. Y la escalada, con su mezcla de fuerza, sensibilidad y caos, es tal vez uno de los mejores escenarios para descubrir que el control no está en dominar, sino en dejar que el cuerpo encuentre, una y otra vez, su camino de regreso al valle.

Referencias

Bosch, F. (2015). Strength training and coordination. Holland: Athletic Skills Model.

Bosch, F., & Bartlett, R. (2019). Adaptability and antifragility in sport. International Journal of Sports Science & Coaching.

Davids, K., Button, C., & Bennett, S. (2008). Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach. Champaign, IL: Human Kinetics.

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.

Kelso, J. A. S. (1995). Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior. Cambridge, MA: MIT Press.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.

Newell, K. M. (1986). Constraints on the development of coordination. In M. Wade & H. Whiting (Eds.), Motor development in children: Aspects of coordination and control.

Renshaw, I., & Chow, J. (2019). A constraints-led approach to skill acquisition in sport. London: Routledge.

Torrents, C. (2018). Variability, stability, and learning: an ecological dynamics perspective. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 7–17.

Torrents, C., & Prat, R. (2019). Entrenar con variabilidad. Revista Española de Educación Física y Deportes, 425, 39–48.

Turvey, M. T. (1990). Coordination. American Psychologist, 45(8), 938–953.

Deja un comentario