Adolphe Quetelet nació en la ciudad belga de Gant el 22 febrero de 1796, quinto hijo de una familia de nueve hermanos. Estudiante muy talentoso, sus habilidades matemáticas eran evidentes desde muy temprano, recibiendo premios en álgebra, geometría, gramática y dibujo en secundaria en el Lyce´e de Gent.

Quetelet parecía estar obsesionado por determinar las leyes que rigen la regularidad de hechos sociales y biológicos con la misma precisión con que los astrónomos podían determinar las leyes del movimiento de los astros. Fue quien enunció por primera vez esa certeza por la cual se asocia la normalidad biológica y social a la frecuencia de aparición de determinadas características, al mismo tiempo que identifica la anormalidad o los procesos patológicos a desvíos de esa media o frecuencia estadística (Caponi,2013).

De esta forma nace la figura el Homme Moyen (hombre medio), como fuente de comparación entre los individuos para determinar las condiciones físicas y morales dentro de una determinada sociedad. Quetelet enuncio leyes predictivas del comportamiento social, teniendo en cuenta las regularidades estadísticas de una sociedad, específicamente en los índices anuales que mostraban cierta regularidad como la de los suicidios, la delincuencia e ilegitimidad. Así lo deja claro en uno de sus libros:

¨ Podemos enumerar anticipadamente cuántos individuos mancharán sus manos con la sangre de sus semejantes, cuántos serán falsificadores, cuántos envenenadores, con tanta precisión como podemos enumerar la cantidad de nacimientos y muertes que ocurrirán en una sociedad. La sociedad contiene en ella los gérmenes de todos los crímenes que se cometerán, al mismo tiempo que las condiciones para que ellos ocurran. Es ella quien prepara sus crímenes, y el culpable no es más que el instrumento que los ejecuta ¨(Quetelet, 1991).

Ese hombre medio es el resultado de la articulación de una serie de causas físicas, morales e intelectuales que se mantienen constantes en determinados momentos históricos y en determinados lugares geográficos. Quetelet (1991) sostiene que “si el hombre medio estuviera perfectamente determinado y definido podríamos considerarlo como el tipo (o modelo) de belleza, y al contrario, todo aquello que más que asemejarse a sus proporciones o a su manera de ser se alejara de ellas, constituiría las deformidades o enfermedades”.

Dentro de los parámetros estudiados por Quetelet se encuentra el IMC (índice de masa corporal, BMI o índice de Quetelet) que relaciona el peso con la talla. La fórmula es sencilla: peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros. Paradójicamente al desarrollar este índice , Quetelet no tenía ningún interés en la obesidad, sino que quería determinar las características del hombre medio y de esa forma obtener la norma. Actualmente el margen aceptable de variabilidad o grado de dispersión estaría entre un IMC>25 y un IMC<18, con una media de IMC=21. Dicho índice es utilizado en la actualidad para determinar si se está por debajo del peso normal y en el extremo superior para clasificar la obesidad en diferentes niveles. Siempre entendiendo que es un índice que solo indica esa relación entre el peso y la talla, y no discrimina de donde proviene ese peso, ya sea de masa muscular o masa grasa.

En escalada actualmente se toma un índice menor a 18 para mujeres y menor a 19,5 en varones como síntoma de una posible patología denominada RED-S (del inglés, Relative Energy Deficency in Sport) que es una patología causada por un desequilibrio entre el gasto energético y la ingesta calórica que se da en deportistas de élite, en especial en deportes que juegan en contra de la gravedad. Asi la IFSC (International Federation of Sport Climbing) realiza regularmente este test, y al encontrar un valor por debajo informa al atleta y a la Federación Nacional correspondiente y se provee asistencia para formar un grupo de soporte para el atleta que incluye ayuda médica, psicológica y nutricional.

Muchos años antes que Quetelet definiera su hombre medio, el arquitecto de Julio Cesar en la Roma Antigua, y luego del emperador Augusto, Marcos Vitruvius Pollio (80 a.c – 15 a.C), escribió la primer obra de arquitectura conocida hasta el momento, una colección de 10 tomos denominada ¨de Architectura¨. La obra trata sobre materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de edificios, hidráulica, colores, mecánica, etc. En su época no tuvo gran repercusión, pero con la impresión de los volúmenes en 1486, sus conceptos sobre la belleza y la armonía fueron particularmente seguidos por los grandes arquitectos del Renacimiento.

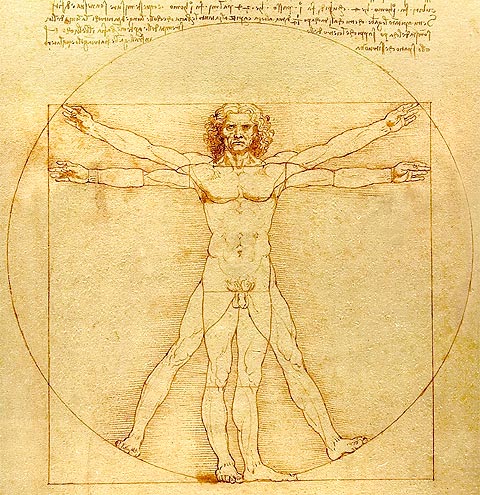

Bajo la inspiración de dicha obra, Leonardo en 1492 realizo uno de sus mas famosos dibujos: el hombre de Vitruvio. Representa la figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas en inscriptas en un círculo y un cuadrado. Esta obra se la conoce como el canon de las proporciones humanas. Junto con unas anotaciones en el mismo dibujo, Da Vinci intento plasmar las proporciones perfectas del cuerpo humano, inspirados en los estudios que el de mismo Marcos Vitruvius realizara 15 siglos antes.

¨Vitruvius dice en su obra de Arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano 4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, 4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre; y estas medidas son las que él usaba en sus edilicios.¨ Estas son parte de las anotaciones de Leonardo describiendo diferentes proporciones del cuerpo humano.

El cuadrado del ¨hombre de Vitruvio¨, está centrado en los genitales, y el círculo en el ombligo. La relación entre el lado del cuadrado y el radio del círculo es la razón áurea. Para Vitruvio el cuerpo humano está dividido en dos mitades por los órganos sexuales, mientras que el ombligo determina la sección áurea. En la Edad Media, la sección áurea era considerada de origen divino: se creía que encarnaba la perfección de la creación divina.

Según Leonardo, el hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo que descubría en el interior del cuerpo humano con lo que observaba en la naturaleza.

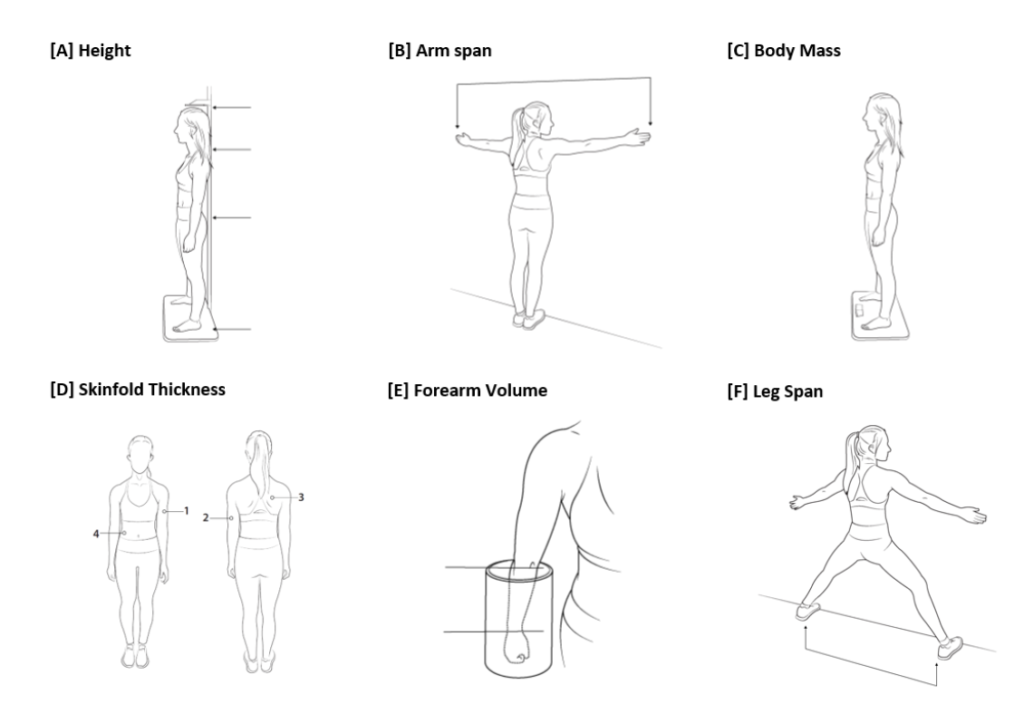

Todas estas proporciones permiten determinar al escalador/a promedio y de ahí poder obtener datos que permitan tomar decisiones en cuanto a la selección y detección de talentos, en el caso de que consideremos los rasgos antropométricos dentro de los criterios. Existen numerosas pruebas que permiten evaluar y medir a los deportistas. En la figura siguiente hay algunos de esas pruebas. Particularmente el Ape index es una de las relaciones que más interesan a la hora de evaluar el perfil antropométrico de los escaladores (Watts et al., 2003., Laffaye et al., 2014 e Ignjatovićet et als 2017), aunque los estudios acerca de este parámetro son contradictorios en los escaladores. El mismo consiste en la relación entre el largo de brazos y la altura. A mi criterio, para hombres tener un índice mayor 1,03 y para mujeres mayor de 1,01 es beneficioso, ya que implica mayor alcance en relación a la altura. Siempre poniendo en contexto, ya que el índice por sí solo no nos dice nada; Alex Megos tiene 1,00.

Pero este articulo no viene a darnos información sobre cuál es el perfil antropométrico ideal de los escaladores; hay mucha bibliografía publicada sobre esto, sino sobre la utilización de la media y los parámetros standard para el entrenamiento. Para calmar la ansiedad, en un estudio de Michailov et als (2009) sobre especialistas de Boulder elite, en las mujeres la altura es (cm) 162.6 ± 11.6, el peso (kg) 54 ± 6.8, IMC 20.4 ± 1.1, % masa grasa 16.6 ± 3.6, % masa muscular 41.6 ± 4.3 y para los hombres la altura es (cm) 174.6 ± 5.6, peso (kg) 67.3 ± 6, IMC 22 ± 1.4,% masa grasa 5.8 ± 1.8, % masa muscular 47.4 ± 1.

Ahora supongamos que la altura media de la población es de 1,67 m. y la unidad de desviación es de 10 cm, nos encontraremos que 1 de cada 6,3 sujetos medirá más de 1,77, 1 de cada 44 sujetos medirá más de 1,87 y lo mismo en la relación inversa. En una clase de escalada / entrenamiento vamos a tener una gran variedad de alumnos con diferentes alturas. Suponiendo que el APE index normal está en torno a 1 (como sugirió Vitruvius), habrá alguno que tendrán 1,67 cm de alcance (la media) y otros tanto que lo tendrán por encima o por debajo, dificultando o favoreciendo la resolución de los problemas planteados. Por lo tanto para algunos podría ser que el movimiento planteado por el profesor/entrenador pueda realizarse de manera estática y controlada y para otros deba ser de manera dinámica, generando una carga completamente distinta en cada uno de los casa, tanto desde el punto de vista técnica como fisiológico. Si nos enfrentamos a una clase donde los recorridos a utilizar para entrenar tengan un contenido técnico especifico, sin dudas habrá que adaptar el medio para poder cumplirlo. Generalmente en gimnasios de escalada que utilizan un seteo prefijado para sus sesiones o clases de entrenamiento, se hace muy difícil cumplir con el objetivo técnico planteado.

En la teoría del entrenamiento, se encuentran ciertos principios, que pueden ser definidos técnicamente como leyes o reglas heurísticas fundamentadas en la ciencia, que aplicadas con sentido común nos orientan en la manera de conseguir las adaptaciones óptimas en un deportista. Dentro de ellos y a mi juicio uno de los más importantes es el principio de individualidad que dicta que el entrenamiento deportivo debe ajustarse de acuerdo con las características y necesidades de cada deportista.

En el caso de las clases colectivas o grupales, se dificulta la prescripción individual del ejercicio. Para ello, el entrenador tiene explicar claramente en qué consiste la actividad, y ajustar el medio para que cada uno de los alumnos pueda cumplir con el objetivo de la sesión. El entrenador/profesor debe poder tener la facultad de modificar el medio (los problemas o recorridos) para adaptar a las posibilidades de cada uno de sus alumnos según sea el objetivo de la clase. Es importante que todos sepan que deben entrenar según sus capacidades, sin competir con nadie, y atendiendo a la ejecución correcta de la actividad.

A medida que el nivel de los alumnos avanza, el entrenamiento se va haciendo más individualizado, en el clásico libro Teoría General del Entrenamiento Deportivo, L.P. Matveev (2001) destaca: ¨ Los enfoques de igualdad en la utilización de los medios y métodos del entrenamiento, en la dosificación de las cargas de entrenamiento y de las competiciones… y la construcción del sistema de las practicas son admitidas cada vez menos cuanto más cerca se encuentren las demandas de la actividad deportiva respecto a las fronteras de las posibilidades individuales funcionales y de adaptación¨.

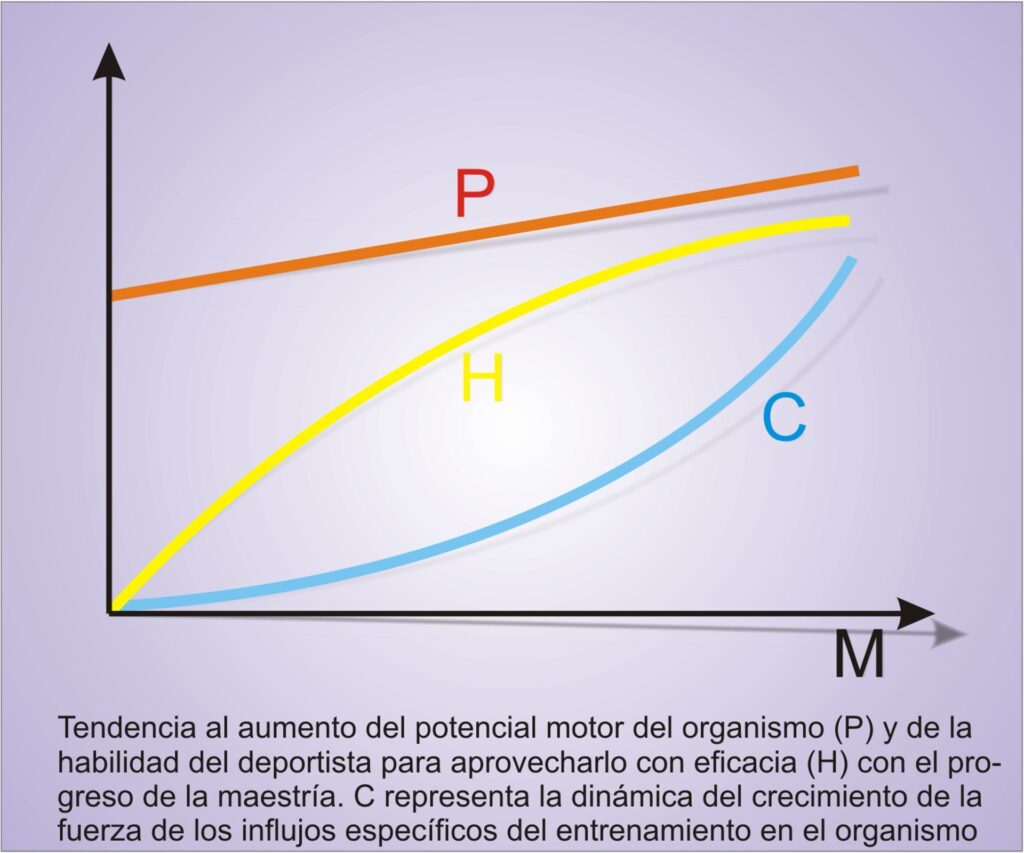

Más aun los estímulos deben ser cada vez más específicos e individuales haciendo imposible prácticamente el entrenamiento grupal. Según Y. Verkhoshansky (2002) el incremento de la maestría deportiva (M) depende principalmente de dos factores: el aumento del potencial motriz del deportista (P) y su habilidad para aprovechar de manera eficaz ese potencial de entrenamiento (H). A medida que aumenta la maestría (M) que se representa en el eje x , el deportista saca mayor partido de su capacidad de trabajo.

La constante básica del proceso de entrenamiento se basa en el aumento del potencial motriz y el perfeccionamiento por parte del deportista de aporvecharlo al máximo. El criterio para juzgar su eficacia se mide a través del grado de aprovechamiento de sus potencialidades motrices, es decir que el estímulo corresponda a las posibilidades actuales del deportista

El estímulo del entrenamiento, en este caso la curva C, irá creciendo de manera exponencial a medida que vaya aumentando el potencial de entrenamiento. El error más común de los deportistas y en nuestro caso de los escaladores, es utilizar estímulos de entrenamiento inadecuados (por lo general excesivos) en relación al potencial individual. Esto ocurre principalmente al querer copiar entrenamientos de escaladores con otro nivel e historial deportivo, lo que implica un riesgo mayor de lesión o una incorrecta adaptación del organismo que lleva a un falso pico de rendimiento en relación a la utilización optima e individualizada de la carga.

Lo mismo ocurre cuando tomamos al ¨homme moyen¨ al diseñar los movimientos de una clase, para algunos será un estímulo optimo, para otros no tanto…

Referencias:

Caponi, S. (2013). Quetelet, el hombre medio y el saber médico. Hist. cienc. saude-Manguinhos 20 (3) Jul-Sep 2013

Ignjatović, M., Stanković, D., Pantelic, S.Puletić, M. (2017). The influence of certain anthropometric parameters on the results in lead climbing. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport. 15. 321-328. 10.22190/FUPES1702321I.

Laffaye G, Collin JM, Levernier G, Padulo J. (2014). Upper-limb power test in rock-climbing. Int J Sports Med 2014: 35: 670–675.

Magiera, A. (2007). Biometric Model and Classification Functions in Sport Climbing.

Matveev, L. P. (2001). Teoría general del entrenamiento deportivo. Paidotribo.

Michailov, M.L., Mladenov, L., & Schöffl, V.R. (2009). Anthropometric and Strength Characteristics of World-Class Boulderers. Medicina Sportiva, 13, 231-238.

Quetelet, Adolphe. (1991) Sur l’homme et le développement de ses facultés. Paris: Fayard. 1.ed. 1835.

Verkhoshansky, Y. (2002) Teoria y metodología del entrenamiento deportivo. Paidotribo

Watts, P. B., Joubert, L. M., Lish, A. K., Mast, J. D., & Wilkins, B. (2003). Anthropometry of young competitive sport rock climbers. British journal of sports medicine, 37(5), 420–424. https://doi.org/10.1136/bjsm.37.5.420

Deja un comentario